分享到:

| 索引号: | 330523/2019-05680 | 发文时间: | 2019-11-12 10:30:06 |

| 公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | |

| 文件编号: | 发布机构: | 安吉县文体旅游局 | |

| 文件效力: |

喜获永安寺塔(灵芝塔,以下皆以此称)被国务院核定公布为第八批全国重点文物保护单位,至此,安吉的"国保"增加到五处,我县的文化遗产家底进一步殷实,文化品位得以进一步提升,笔者作为一名文物工作者,感到骄傲与自豪。

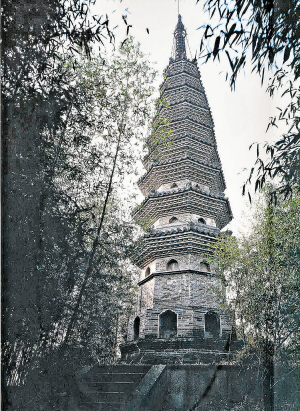

始建于五代的灵芝塔,通过历朝历代的保护维修,任凭风吹雨打,千余年来巍然屹立在西苕溪岸边,成为境内最古老、最完整、最雄伟的古建筑,见证了安吉的历史变迁、苕溪的沧桑岁月。

那么,灵芝塔作为古代佛塔以什么样的形式独存至今?为何此次公布"国保"却以"永安寺塔"的身份出现?千年灵芝塔经历过哪些磨难?笔者通过搜集相关资料和信息进行梳理,拟从以下几方面,尽可能地将隐藏在灵芝塔背后的故事挖掘出来以飨读者,便于让更多关心、关注灵芝塔的人了解它的前世今生,由衷地敬畏和呵护这位"历史老人"。

灵芝塔的发现

查阅相关资料表明,南宋的《嘉泰吴兴志》是记载灵芝塔相关内容的最早史料,"灵芝塔院,在等慈院西,钱氏建。"也就是说,800多年前,因为有灵芝塔,其所在的寺院就叫"灵芝塔院"。清同治版《安吉县志》沿用前朝各志对灵芝塔做了如下记载:"灵芝塔,在顺安乡马家渎南山麓。相传,五代吴越时建,虽不甚高,而至今千余年岿然独存。"因此,灵芝塔自五代开始,一直都存在。但是,由于历史上对文物古迹的关注和保护远没有像今天这样重视,特别是在灵芝塔饱受人为和自然的蹂躏显得破败不堪后,被长时期湮没在历史的尘埃里,任其苟延残喘、自生自灭。

二十世纪六十年代,浙江省文物管理委员会组织专家对安吉境内的文物古迹进行调查,重新发现了这座古塔。从此,灵芝塔开始走入人们的视线。

1982年,浙江省开展第二次全省文物普查,嘉兴地区文物普查小组对灵芝塔进行了调查,初步确认其为明代建筑。1983年,浙江省文物局专家来安吉进行复查时,认为灵芝塔是在五代或宋代建筑的。1988年,经浙江省文物考古研究所专家确认,灵芝塔为五代吴越时期建筑。

史料记载与专家考证的最终结论是完全吻合的,至此,灵芝塔作为安吉境内最悠久的历史建筑,引起了地方各级政府和文物管理部门的高度重视。

灵芝塔的罹难

从千百年走来,谁也不知道灵芝塔在历史上遭遇过多少次磨难,但可以肯定的是,由于塔内藏有遗物,加上民间相传的玄乎,其必定被不法分子所觊觎。其遭遇的厄运在古代已无法追溯,但当代的一次浩劫仍历历在目。

1989年的夏秋之交,当时的安城供销社职工毕某,因不务正业、游手好闲并沉溺于赌博,造成债务缠身、生活凄凉。苦于生存、迫于还债,遂动起了歪脑筋。听说灵芝塔上有青铜剑、定风珠等"宝贝",心想如能盗得就可发财了。于是,他决定铤而走险。但狡猾的毕某考虑到自己动手风险太大,弄不好会搭上性命。那么,采取何种方法,既不使自己身份暴露,又能轻易得手呢?他接连几天都在灵芝塔四周转悠,伺机寻找一种自认为保险的下手方式。

一天,他贼溜溜的鼠眼搜寻到了一个目标,一位看上去有些迟钝,且衣衫不整的年轻男孩,独自一人在此放牛。这不是同村的XXX吗,这小鬼家境贫穷,自小放牛,没有文化,性格放荡不羁。同时,他还有一手攀爬的好功夫。这真是天赐良机,何不借鸡生蛋,叫放牛郎去做这一"他冒险我发财"的美事呢?待考虑成熟后,毕某找到了放牛郎,并施以小恩小惠,叫其爬上塔盗宝。

就这样,这位涉世未深、知法甚少的放牛郎,稀里糊涂地上了毕某的贼船,冒着生命危险爬上古塔。在对塔体进行一番敲打、搜寻后,放牛郎并未发现毕某所说的宝物和其他有价值的东西,只是看到翘起的戗脊上有几个黑乎乎怪异的东西。在毕某的授权下,放牛郎就将它们敲了下来,并用绳子吊到地上。其中两件因系绳不紧,半空脱落,摔成残破。而后,放牛郎将盗得的东西交于毕某,毕某将其藏匿于家中,伺机出售。

灵芝塔遭到破坏和构件被盗的消息很快被相关部门掌握,县公安局迅速展开了周密细致的侦破工作,并在较短的时间内将目标锁定到毕某和放牛郎身上。此时的毕某像热锅上的蚂蚁,害怕极了,他感到此事并非自己所想象的那么简单,逃脱不了法律的严惩已是板上钉钉的事了。他越想越害怕,在走投无路之际,喝了农药,并在自家后山的一棵树上上吊自尽,给自己的生命划上了一个可耻的句号。公安、文物部门在毕某家搜查到了被盗的文物,放牛郎也被捉拿归案。

经鉴定,被盗的文物为五代时期的陶脊兽,置于塔体每层屋面的戗脊上。由于年代久远,仅存此四件。

陶脊兽为独角龙状雕塑,角端耸起、阔眉突目、卷鼻裂牙、晕状式面划有须纹。器表呈灰黑色,胎质细腻呈灰白。器物制作规整、形象生动、造型独特。层脊上设置陶脊兽,在浙江乃至全国极为罕见,为研究五代佛塔提供了重要的实物资料。目前塔上的陶脊兽,皆为后来维修时仿制的。

灵芝塔的发掘

1994年,为配合灵芝塔维修,安吉县文物保护管理所对灵芝塔天宫进行了抢救性发掘清理。

天宫位于塔体上部的第九至第十层间的束腰部,距塔顶2米,紧邻塔心木西侧。东西长51厘米,南北宽30厘米。四周用条砖平叠砌成框,顶为方砖覆盖,底用六块条砖东西向平铺。经清理,天宫内出土器物有:

宋花卉铜镜1枚。圆形,半圆钮,无座。内区主题纹饰为宝相花纹,外区一周为禽鸟和如意云头纹相间,素缘,色呈银灰,直径31厘米。该铜镜是迄今为止安吉境内发现的直径最大的一枚。

宋"清信弟子"朱书镜1枚。圆形,小钮。镜背光素,上有三行朱漆书文:"清信弟子史勝思(見?),天塔内承仧(音同"長")供養,捨鏡一面。"素缘。

宋玻璃瓶2件。蓝色,圆形,上有一柄,整体状似苹果。

宋银质鎏金"宝箧印金塔"(俗称金涂塔)1件。通高27厘米,宽11厘米。塔为银质,器表鎏金,由底座、塔身、山花蕉叶、塔刹四部分构成,每部分均锤揲成型,整体铆焊套接。塔刹五重相轮,顶部呈莲花状。山花蕉叶部分为佛传故事,塔身方正,最上层为花枝连珠纹及佛像。四面的椭圆形龛内镂刻佛本身故事,佛像姿态栩栩如生,四角各有一大鹏金翅鸟。须弥座锤揲佛像、莲花。

宋水晶六棱柱形器1件。水晶质地,两端呈锥形,中有六棱。

宋玻璃珠3件。圆形,透明。

宋缠枝花纹鎏金银镯1对。环状,镯面錾刻缠枝花纹并锤碟弦纹。器表鎏金,色呈金黄。直径9.4、宽0.8、厚0.1厘米。

宋花鸟纹鎏金银镯1对。环状,镯面錾刻花鸟纹并锤碟弦纹,器表鎏金,色呈金黄。直径6.3、宽1.1、厚0.2厘米。

宋弦纹鎏金银镯1对。椭圆形,表面鎏金,色黄。锤鍱而成,上饰二道弦纹,两端各有一孔。直径9.6、宽0.7、厚0.2厘米。

还有各时期的钱币6000多枚。

灵芝塔的维修

对于具有1000多年历史的砖木结构古建筑来说,保存的难度是极其不易的。欣慰的是,在各个历史时期,安吉地方官府和民间人士对灵芝塔进行了多次维修,才使其得以保全和重生。虽然史料在灵芝塔维修方面未给予丁点着墨,但塔上有三处铭文让我们了解到灵芝塔分别在北宋和南宋二个时期进行过维修的相关信息,弥足珍贵。

一处是在天宫出土的鎏金银塔近内底处发现的一圈铭文;"安吉县永安乡城南保奉佛女弟子裴氏三娘,将妆奁浪银制造一所,安真身舍利佛骨,捨入永安院塔心内,贵荐夫子施十三郎。庆历七年岁次四月朔日毕工记,银匠李宥昌。"

另一处是在塔刹顶的二件套筒上发现的题记,分别记载:"安吉县施氏中立与家眷等先舍五百贯文,泊结中绿,劝道家豪贵,重修永安院故塔及屋宇圣像等。时大宋庆历七年记岁次丁亥三月初八手修,四月十六入金银塔一所,安真舍利佛骨,二十五日竖,由永远供养上德施恩。三月,同劝绿钱塘张德主塔之僧古谨既记。""安吉县灵芝塔院,景定元年二月初四日下手重修,伏豕囗,施财添助。沈府学士潜施财墨珠,沈府仙尉、琳熹舍塔心,司门范国华同母亲王氏捨钱,泮道恭、南门信士戚吉同妻吴氏捨钱一千贯文,信士王用亨并妻丁氏舍财添助。主持僧囗同干绿、程道净、何道清、沈道正、沈道成、姚道锜等,所祈功德,上报四恩。下资三宥法界,有情同成种智。安福乡铸冶匠施通。"

以上三处记录清晰地告诉后人三个重要的历史信息:一是北宋庆历七年(1047),灵芝塔所在的寺院叫永安院,到了南宋的嘉泰年(1201—1204,或许更早一些)改成了灵芝塔院。为了追溯灵芝塔更悠久的历史,所以就有了国务院在公布国保单位时,将灵芝塔改成了"永安院塔"的缘由;二是灵芝塔分别在北宋庆历七年(1047)、南宋景定元年(1260)进行过二次维修;三是灵芝塔是原永安院(后名灵芝塔院)内的一座附属建筑。

从对灵芝塔的测绘和维修中发现,部分建筑用材规格和砌筑方式与原有的不尽相同,由此推断,此后也曾对该塔进行过修缮,但由于缺乏实物和资料的记载,具体维修年代不详。

1992年,灵芝塔的维修被浙江省文物局、安吉县人民政府提到了议事日程。安吉县人民政府将灵芝塔列为首批维修的文物保护单位,并报浙江省文物局审批。随后,省考古所、县文保所对灵芝塔进行了测绘、设计,并向有关部门提交了维修方案报告。

浙江省文物局批复同意对灵芝塔进行维修,并二次拨专款13万元,安吉县人民政府二次拨专款8.5万元,地方自筹资金1.6万元,作为灵芝塔专项维修资金。1994年底,灵芝塔修复峻工。浙江省文物局会同安吉县文化体育局组成专家验收组,对灵芝塔进行验收,认定为合格工程。

2015--2018年,"清水入湖"工程在西苕溪流域全面铺开,其中的一项主要内容就是对沿溪两岸的文物古迹进行保护维修和环境整治,时为省级文物保护单位的灵芝塔被列入其中。安吉县"清水入湖"工程指挥部投入200多万元,对灵芝塔保护范围内的土地、道路、环境、塔基、亮化等进行征用、修整、修复、安装和美化。如今的灵芝塔,保存完好,环境优美,成为西苕溪岸边一处靓丽的人文景观。

灵芝塔的价值

灵芝塔为八面十层叠涩檐仿楼阁式砖构实心塔,通高22.46米。塔基条石砌筑,须弥座。各层每面均设壶门,腰檐菱角牙子与平砖相间叠涩而出。二层以上塔身边长渐次减小,外部轮廓线条逐层收分。檐面覆筒瓦,勾头饰宝相花,花瓣丰满,层脊饰脊兽。塔刹由覆钵、仰莲、相轮、宝瓶等组成。整体观之,塔身秀长挺拔、端庄厚重。

塔是随佛教的传入而兴起,在1000多年的发展演变过程中,我国的古塔已不仅仅是代表佛教的建筑物,而与我国的民族文化融为一体,在建筑形式和内容上寄托着我国人民的情思。五代吴越时期,吴越国统治者笃信佛教,在境内广建佛塔、寺庙、开凿窟龛造像,这时期的塔在中国古代建筑史上具有极其重要的地位和影响,但遗存至今的已经很少,灵芝塔便是这一时期的遗物,它也是浙江境内现存最早的古塔之一,具有较高的历史研究价值。

远眺灵芝塔,稳重端庄、修长优美;塔身自下而上有规律收分,比例恰当;塔壁砖砌平整,一丁一顺的砌筑方式错落有致,八面转角分明,线条流畅的壸门增强了塔壁的立体和灵动感;叠涩檐起翘平缓,层脊上用瓦条垒脊置陶脊兽,这在浙江乃至全国都极为罕见。灵芝塔为研究五代吴越时期的古塔艺术提供了重要的实物资料。

灵芝塔天宫发现的北宋银质鎏金"宝箧印金塔"(俗称金涂塔),塔身四面为镂空佛像群组成的佛教故事,其造型生动、形象逼真、工艺精致、铭文纪年确切,具有较高的艺术价值。塔上仅存的四件五代陶脊兽,造形奇特,存世稀少,尤为珍贵。

八角形的灵芝塔改变了以前方形塔的平面结构,使其在使用和抗震坚固方面都得到了加强,在减少风力方面优势更加明显。

灵芝塔是现存安吉境内唯一的五代时期的高层建筑,就其建筑技术、建筑用材、建筑形式等方面,反映了我国古代劳动人民的聪明才智和精湛的工艺技术。

灵芝塔不仅是早期佛教纪念性建筑物,还是安吉县城的人文景观和地理标志。安城作为古代安吉县城,具有千余年的历史。站在灵芝塔所在的南山麓向西北眺望,一公里外的安城城尽收眼底,当人们来到安城,首先看到的是灵芝塔。因此,灵芝塔作为安吉县城的标志,千余年来已深深融入人们的心里。

古代西苕溪河床深、河面宽、水上运输繁忙,船舶以西苕溪岸边的灵芝塔作为航行标志而不失方向,灵芝塔发挥了千余年的导航作用。

灵芝塔被公布为全国重点文物保护单位,填补了我县唐五代时期的空白,使安吉在各个重要的历史时期都有国保的身影。